“Il canto selvatico appartiene al richiamo della strolaga, all’aurora boreale e ai grandi silenzi di un territorio che si estende a nordovest del lago Superiore. Riguarda le piccole gioie, l’immutabilità e un senso della prospettiva rintracciabili in uno stile di vita legato al passato. Ho udito il canto in molti luoghi, ma mi pare di udirlo meglio nella regione selvaggia dei laghi di Quetico-Superior, dove ancora si viaggia con zaino e canoa sulle antiche rotte di indiani e esploratori”.

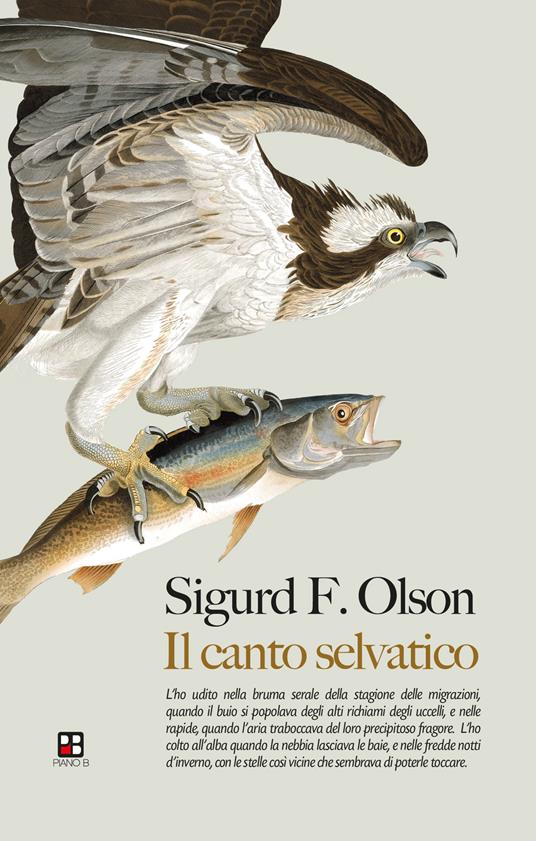

Queste le parole con cui Sigurd F. Olson dà inizio alla sua riflessione – o forse, dicendo meglio, percezione – del senso di wilderness che abita in alcuni uomini e che questi riescono a vivere pienamente solo nella natura incontaminata. Sigurd F. Olson, ideale discendente del ben più noto filosofo-naturalista Henry David Thoreau e del conservazionista e ambientalista ante litteram John Muir, è un nome praticamente sconosciuto al pubblico italiano, che ora grazie a Piano B edizioni gli si può avvicinare con la prima edizione italiana de “Il canto selvatico” (uscito negli USA nel 1956).

Molte sono le strade che si possono percorrere tra le pagine del libro, nelle quali le quattro stagioni portano con sé le diverse esperienze legate alle trasformazioni della natura, ma il sentimento che domina incontrastato è la libertà, la libertà dalle regole imposteci dalla società degli uomini. Siamo così asserviti alle logiche della mancanza di spazio, del profitto dominante, dell’agire per ottenere qualcosa di concreto in cambio, che le riteniamo “normali”, non abbiamo neanche più la forza di ribellarci, di gridare che vogliamo altro. Una alternativa però esisteva per Olson ed esiste per noi – o almeno per alcuni di noi – ed è appunto il riuscire a cogliere “il canto selvatico”, il rumore dell’altro, non umano. Che sia mentre si scorge finalmente il guizzo della livrea abbagliante della trota di fiume all’amo, che sia l’attesa per sparare alle oche di passo – diversa l’idea di caccia e pesca nei secoli scorsi – che sia risalire un fiume incontaminato in canoa, come ci racconta l’autore, oppure il nostro riuscire a lasciarsi tutto alle spalle per un trekking, una via alpinistica o una notte sotto le stelle in tenda o bivacco assaporando la libertà che viene dal non avere bisogno di altro.

Ottenere qualcosa con le proprie forze, rischiando, facendo fatica per meritarcela (risalire il fiume in canoa metro dopo metro, trasportando a spalle la canoa quando è impossibile procedere altrimenti, è totalmente diverso dall’arrivare nello stesso posto in elicottero) ha lo stesso sapore ancora oggi. Ecco la celebre “carne dell’orso” evocata nel racconto “Ferro” da Primo Levi, il bastare a sé stessi prendendosi dei rischi, di cui niente ha gusto migliore.

“In certi uomini – scrive Olson – il bisogno di spazi aperti, di condizioni primitive e di contatto intimo con la terra è un cancro profondamente radicato, che sempre erode l’illusione di potersi accontentare delle cose così come sono. Per mesi o per anni questo desiderio nascosto può passare inosservato e poi, senza preavviso, divampare in una divorante passione che non tollera negazioni. Forse a innescare la trasformazione è il passaggio di uno stormo di oche selvatiche in primavera, o il suono dell’acqua corrente o l’odore della terra che riemerge dal ghiaccio. Qualunque cosa sia, questo bisogno va oltre il potere dell’umana forza di volontà, e per il bene di famiglie e amici, e delle proprie anime inquiete, gli uomini si rivolgono alle ultime frontiere e si danno alla fuga”.

Per fortuna.