La tutela della fauna e della biodiversità è una pratica faticosa, lunga, difficile, che vede da ormai due secoli, fortunatamente in numero crescente, impegnati scienziati, cittadini comuni, attivisti, politici. Uno sforzo collettivo enorme costellato da successi, errori, sconfitte, trattative e animato dalla migliore delle intenzioni: proteggere la natura dall’avidità ignorante dell’uomo.

A volte capita però che anche dei gesti animati dalle peggiori intenzioni contribuiscano a sostenere queste battaglie in maniera fortuita e involontaria.

Lo stambecco, suo malgrado, è il protagonista di una storia sanguinosa come quella di molte altre specie selvatiche. Alla fine del ‘700 era praticamente ritenuto estinto in tutto l’arco alpino, massacrato per la sua carne e per la medicina tradizionale (non solo in paesi “esotici” le credenze hanno fatto e fanno tuttora danni enormi, vedi QUI). Alle sue ossa, alle sue corna, al suo sangue, ai suoi testicoli venivano attribuiti poteri magici e miracolosi e questo contribuì alla mattanza. Per anni nessun avvistamento. Pareva non ci fosse più.

Ma agli inizi dell’800 alcuni alpinisti inglesi salendo verso la Grivola avvistarono questi esseri dall’aspetto mitologico, massicci pseudo-unicorni dall’animo quieto ma dagli occhi luciferini.

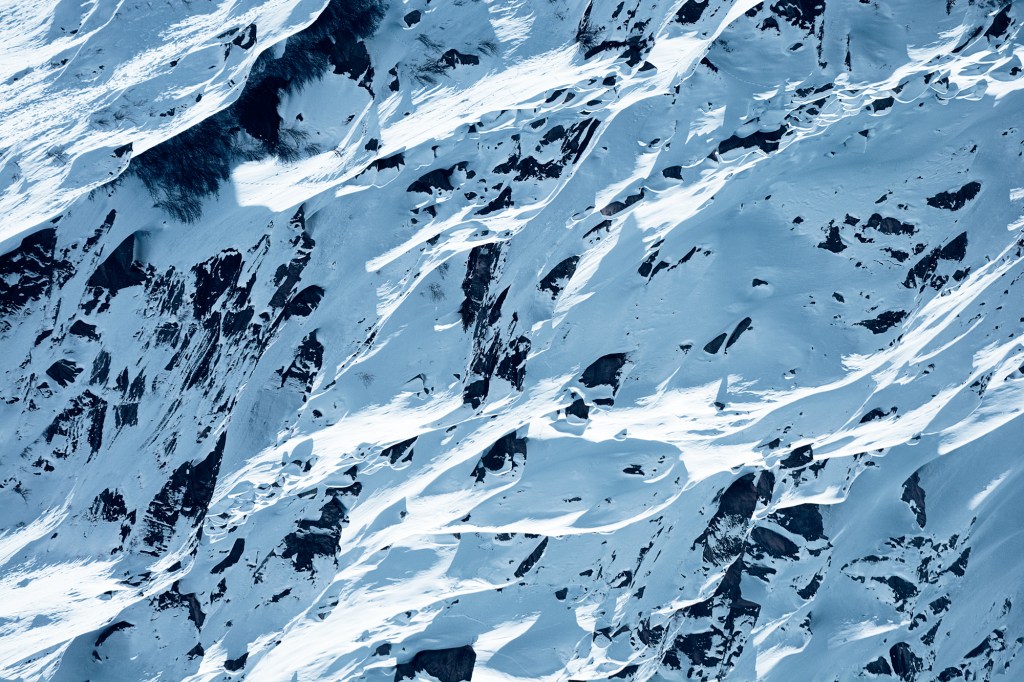

Si erano rintanati in alto, tra i ghiacci, proprio loro che, nonostante nei millenni precedenti avessero colonizzato gran parte delle Alpi, non amano particolarmente la neve; i loro corpi incredibili sono stati forgiati da Madre Natura sì per le montagne più impervie ma per la nuda roccia, non per i ghiacciai, essendo originari dell’Asia centrale. Ma resilienti, tenaci, fieri avevano capito che lassù le doppiette non sarebbero arrivate facilmente.

La notizia si sparse in fretta e nel 1820 un ispettore forestale valdostano ritrovò di nuovo sul Gran Paradiso la famigerata colonia di un centinaio di stambecchi. A stretto giro venne “proibita in qualsivoglia parte de’ Regii dominii la caccia degli Stambecchi”. Tradotto: solo la casa reale dei Savoia avrebbe potuto sparargli. Questo “egoismo regale” avrebbe permesso dunque agli animali di usufruire di utili periodi di “cessate il fuoco” (quando cioè i reali non erano in vacanza). Il bracconaggio però, nonostante le nuove e più rigide leggi, non era né sopito né sconfitto; del resto le fonti di guadagno o sostentamento in queste zone impervie erano tutt’altro che numerose.

La svolta vera e propria arrivò negli anni ’50 dello stesso secolo grazie al re Vittorio Emanuele II; certo non un amante della fauna, in realtà uno sfegatato cacciatore. Per tutelare ulteriormente le sue pregiate prede riversò a pioggia camionate di soldi rinvigorendo le economie della regione, acquisendo pascoli, costruendo capanni di caccia, assumendo centinaia di locali che utilizzava per gli avvistamenti e come battitori. La scena durante le sue permanenze era più o meno questa: centinaia di persone inseguivano e spaventavano sparuti gruppi di camosci e stambecchi indirizzandoli verso i capanni del Re che, comodamente seduto, coi suoi “regali” amici prendeva la mira e li abbatteva uno dopo l’altro.

Non proprio un buon programma di tutela della specie se posso dire. Ma, dato che la sua cornuta preda preferita doveva essere sua e solo sua, aveva assunto anche numerosissime guardie (dei guardia caccia sostanzialmente) che durante le sue assenze ostacolavano il bracconaggio con le buone e con le cattive. Fu questo, soprattutto, oltre agli ingenti investimenti che ricadevano sulla popolazione, ad arginare la strage; o meglio, le stragi non direttamente operate da lui.

Questo idillio abbastanza equivoco continuò negli anni a seguire e permise di conteggiare in un censimento del 1914 circa 3000 stambecchi. Come detto quindi lo stambecco fu praticamente salvato da cattive intenzioni!

Purtroppo la stessa sorte non capitò a predatori ritenuti nocivi per il divertimento del re come linci, gipeti, volpi, gatti selvatici… che vennero eliminati con la stessa diligenza con cui si contrastavano i bracconieri.

“Purtroppo” però Vittorio Emanuele III non aveva la stessa passione per la montagna e la caccia e, alla fine della Prima Guerra Mondiale, donò i territori allo Stato per istituire un Parco Nazionale, parco che fu effettivamente istituito (il primo in Italia) nel 1922. Nonostante questo, la sopravvivenza del nostro eroe ungulato era ripiombata nell’oblio. Non vogliamo dilungarci ulteriormente in dettagli storici ma, per farla breve, gli investimenti e l’attenzione furono decisamente inferiori ai periodi precedenti, la riforma dei guardaparco fu gestita in maniera pessima, arrivò pure la Seconda Guerra Mondiale e di conseguenza il bracconaggio rifiorì per ovvi motivi (si racconta di battute di caccia con le mitragliatrici addirittura). La mala gestione del territorio e del Parco fecero il resto.

Ma la frittata di un secolo prima del “buon” Re cacciatore era stata fatta e, nonostante nel 1947 gli esemplari fossero ridotti a 400 individui, non erano comunque quasi scomparsi di nuovo e proprio in quell’anno la ripresa di una gestione più oculata da parte dell’Ente preposto (anche se faticosa e giunta in extremis) permise di arrivare ai giorni nostri con un parco nazionale, quello del Gran Paradiso che è ritenuto uno dei successi migliori in ambito della tutela della biodiversità a livello internazionale.

Ed eccoci qui coi nostri zaini, dopo questa lunga, ma speriamo avvincente introduzione, in Valsaverenche.

Perché proprio la Valsavarenche? Perché essendo il vero e proprio cuore del parco qui negli anni è stato vietato lo sviluppo di quel turismo montano “più mondano” per così dire.

Niente impianti di risalita, mega hotel di lusso, parchi giochi, code di macchine, dj set sulle piste…

Non ho nulla contro uno spritz con vista Alpi in compagnia degli amici ma certo è che la scelta responsabile di limitare un certo tipo di turismo più rumoroso ha permesso in questa valle di creare una condizione di tranquillità superiore per gli animali e per la loro convivenza con l’uomo. Qui si incontrano più che altro atletici amanti del trekking, mistici sciatori di fondo, folli che si arrampicano su pareti di ghiaccio o di roccia a seconda della stagione e ovviamente fotografi armati di teleobiettivo.

Dopo Introd entriamo nella valle stretta e selvaggia: è inizio febbraio, le strade sono pulite ma i ripidi pendii a lato strada sono di un bianco abbagliante; è mezzogiorno non fa eccessivamente freddo e ha tutta l’aria che di lì a poco ricomincerà a nevicare.

Passato il paese di Valsavarenche, lasciamo i bagagli all’albergo e ci prepariamo per la prima uscita.

E’ un periodo ideale questo per gli avvistamenti perché i due principi delle rocce che vivono su queste montagne (lo stambecco e il camoscio alpino) scendono spesso a valle dove le temperature sono meno rigide e le zone ai piedi della montagna più esposte al sole e meno ai venti gelidi, facilitando la ricerca di cibo. Sono loro i nostri target principali.

Abbiamo ciaspole e ramponi, the caldo e macchine fotografiche che non aspettano altro che loro.

Prima di partire ho pianificato diversi possibili cammini. So che vicino all’hotel parte il sentiero che porta alla Casa Reale di Caccia di Orvieille, ho letto di un percorso fantastico nel bosco che sfocia poi in una piana animata in estate dalle marmotte.

La mia testa chiaramente mi dice che non è il periodo adatto ma il mio cuore batte forte all’idea di incrociare un ungulato sotto gli alberi innevati mentre scende a valle. La scena perfetta. Ho letto che il sentiero non è per nulla impegnativo e che diamine voglio usare questi ramponi che ho comprato apposta!

Sull’uscio però la lucidità fortunatamente prende il sopravvento, è pur sempre montagna in inverno e né io né il mio compagno di viaggio siamo Reinhold Messner…

Chiedo dunque alla proprietaria informazioni sulle condizioni del sentiero. Con la schiettezza senza filtri di chi è cresciuto in montagna mi risponde “perché diavolo volete salire al capanno? Sul sentiero è pieno di fonti che ghiacciano e rischiate di fare fatica a stare in piedi” poi, guardando le macchine fotografiche “ma poi gli animali sono tutti qui sotto questo mese mica lassù…”

Il mio compare non proferisce parola ma lo sguardo che mi lancia dice chiaramente “ma che sei scemo? Volevi ammazzarmi già al primo giorno?”

Ok il contrordine mi sembra molto chiaro, saliamo in macchina e ci dirigiamo verso i due luoghi che ci ha appena indicato. Il primo è nei pressi di un piccolo cimitero. Dal parcheggio camminiamo giusto un minuto in salita lungo la strada e facciamo in tempo a intravedere un proiettile bianco e nero che sparisce tra le case verso il bosco. Un camoscio che non gradiva la nostra vicinanza ci ha mostrato il culo. Aguzziamo la vista nei piccoli binocoli scandagliando i pendii più vicini. Non vediamo nulla se non neve, rocce e ghiaccio.

Comincia a nevicare mentre le nuvole scendono dalle cime come se si stessero sciogliendo.

Dopo un dieci minuti buoni di ricerca senza successo viriamo verso il secondo luogo consigliatoci: la frazione di Tignet.

Lasciamo l’auto, attraversiamo una manciata di deliziose piccole casette, giriamo a sinistra e ci ritroviamo in un istante in uno scenario degno de Il signore degli Anelli.

La montagna che sale ripida, un sentiero che si insinua nel bosco innevato, una cascata mezza ghiacciata al centro della scena. Dopo il primo “wow”e un’altra manciata di passi ci accorgiamo subito che il posto è quello giusto.

Due grossi rami che spuntano nel prato ripido e innevato sotto di noi si muovono, un pò troppo. Non è il vento. Non siamo soli. Non sono rami.

Continua nella parte 2 – state pronti!

Delmiele Tasso

foto di Ale.Zoc e Max Gaini

©Tutti i diritti relativi a testo e immagini sono riservati, proprietà di Animal Trip